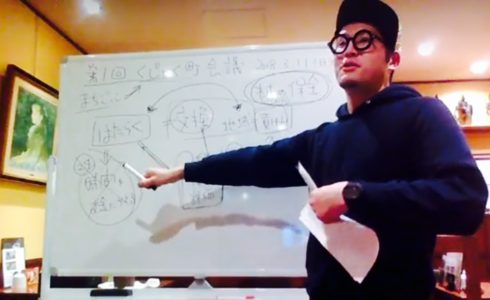

1年くらい前に「まち」ってもしかして自分で作れるんじゃないの?と思い始めて、「くじゃく町」とか言いながら頭の中でモヤモヤしてたんだけど。

まぁ、わかりやすく言えば「自分を中心とした小さな文化経済生活圏」って感じで、もっとわかりやすく言えば「小学生のときの遊び仲間」って感じです。

現在の日本の通貨である「円」を介しての仕事(価値)の交換だと、そりゃもう全国区なわけです。

日本全国のみなさんと競争する羽目になるんですよね。

で、やっぱりこの「お金」っていうのがネックになってるなぁと。

でも、ある時ふと、「そういや小学生くらいの時って、友達同士でお金を介さずに貸し借りや助け合いや補完をしあってた」って気づいて。

隣のクラスの知らないやつには貸さないけど、同じクラスのあいつになら貸す、とか。こないだ宿題見せてもらったから、今回の鬼は勘弁してやろう、みたいなこととか。

「同じクラス」や「よく遊ぶ友達」や「同じ塾」みたいな小さな単位で経済は回っていたわけです。

お金の機能として、価値の「保存・尺度・交換」があるわけだけど、それを小学生男子に置き換えてみると。

・保存=ノートに書くか、覚えとく。(言った言ってないになりがち)

・尺度=仲間内での基準がある。(ビックリマン3個=キンケシ1個みたいな)

・交換=塾の帰りとか公園のイスとか。(社交場のようなところで適時適正)

明文化はされていないものの、それなりに身内での価値観共有はできていたように思うんです。

たまに見解の相違でケンカしたりもするんだろうけれど、それは適時アップデートってことで。

そして、小学生が発行しがちな価値の保存と尺度を満たした最たるツールが、

「肩たたき券」 だと思うんです。

しかも、日頃から受けている親からの多大な愛情に応えるべく、「割賦制」を採用してるじゃないですか。

子供が一度にできることの限界に、「回数券」という方法で等価交換を成立させています。

これはもう、通貨そのものじゃないですか。

しかもお父さんが何かしらの対価としてお母さんに肩たたき券で支払ったとしたら、今度はお母さんが子供に肩を叩いてもらえるので、「価値の交換」も起こりうるわけです。

そうか、僕らも相互信用のおける小さな生活圏(友達とか)であれば、「肩たたき券」経済圏を作れるんじゃないのかと思って。

別に「肩たたき券」じゃなくっても、「名刺代わりに作る券」でも「すべらない話券」でもいいんです。

なんなら、「すべらない話券」と「肩たたき券」をビックリマンやキンケシのように交換しあったっていいんですよね。

からあげくれたからジャージ貸す、みたいなノリで経済は回せるんだと。

小さな範囲でそれぞれのできること、得意なこと、好きなことを持ち寄って、交換しながら補完しあっていく。

「くじゃく町」はそんなイメージで考えているんだけど、最近になってどうやらそれは「部族」っぽいよなぁとか思い始めたので、もしかしたら「クジャク族」になるかもしれません。(笑)

■ クジャク族 ■

クジャク族は豊中を中心に生息する50名ほどの部族で、おのおののナリワイを交換し、本を採集しながら独自の文化で暮らしている。争いは好まず、個を大切にし、緩やかに繋がる集まりである。

この記事へのコメントはありません。