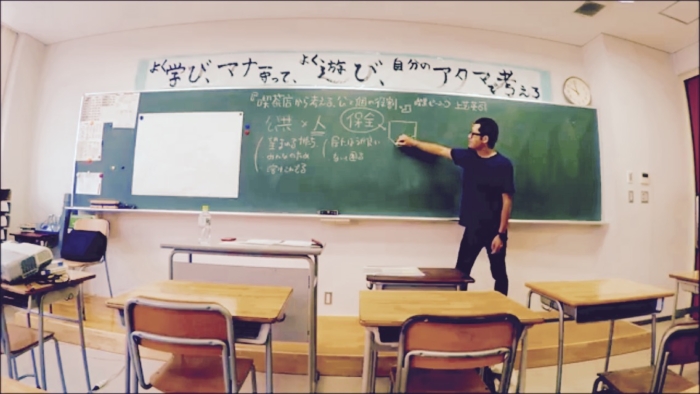

日曜日は尼崎にて「みんなのサマーセミナー」、センセイとして参加してきました☆

僕にしては珍しく「喫茶店から考える、公と個の役割」なーんて真面目ぶったタイトルで50分喋ってきたんだけど。

いつかは非常勤講師とか講義してみてーな!と思っていたので、練習がてらやってみたら、これがなかなか難しい!!

テンポとか間の取り方とか、声の大きさとか喋る早さとか、抑揚とかコミュニケーションとか。

自分で映像見ながらダメ出ししながら(笑)

やっぱりプロの世界はキビシーですよね、何事も。

もーこれも場数踏むしかないですよねぇ。

[kad_youtube url=”https://youtu.be/9uvh8X5BPJI” ]

自分で授業しながら、話しながら、いくつか気付いたこともあってね。

例えば、「働くってなに??」って聞くと、だいたい「お金を貰うこと」ってなると思うんですよ。

仕事や職業などもそれにあたるのかな。

でも、お金がなかった時代や、お金があまり流通していない地方の村では、働くことの対価として「お金を貰うこと」という理由が成立しにくくなるわけですよね。

お金自体の価値がその周辺においては低かったりするわけだし、1万円札の価値を1万円相当だという相互信用がなければ、貨幣は意味がありません。

じゃあ、江戸時代の農村の人達は働いていなかったのか?というと、やっぱり働いていたわけで。

自分たちで食べる分を作ったり、周りの人のためにも野菜を作ったり。魚と交換したり。

家を修理してもらった代わりに、ご飯を御馳走して、野菜を持って帰ってもらったり。

その他にも、子供たちの面倒をみんなでみたり、神社の手入れをみんなでしたり、文字を教えたり、歌を歌ったり。

洪水で橋が流された時に、若いのみんなで橋を直して、晩御飯を御馳走してもらったり。

自分たちの村をより住みやすく過ごしやすくするために、少しでもかたちが歪んだり、欠けてしまったり、負荷がかかった時に、その村人は「保全」という名のもとその部分に対して「働きかける」わけです。

つまり、「働くこと」というのは、みんなが望むかたちへの保全活動。

目の前で起こっていることに対して、何をどれだけ働きかけることができるかです。

みんなの望むかたちをまとめることができるか?

そのかたちを共有することができるか?

欠けている部分(保全シロ)を見せることができるか?

かたちを育み、ゆるやかに最適化することができるか?

その仕組みを委ねることができるか?

事業主としてもこれはけっこう大事な話で、これからも掘り下げて考えていこうと思いました。

まーでも今回の授業、生徒のみなさんにかなり保全されましたけどね(笑)

素敵な出会いもたくさんあり、すごく有意義な時間でした!

ありがとうございました☆

この記事へのコメントはありません。