今日は朝から商品の撮影を。

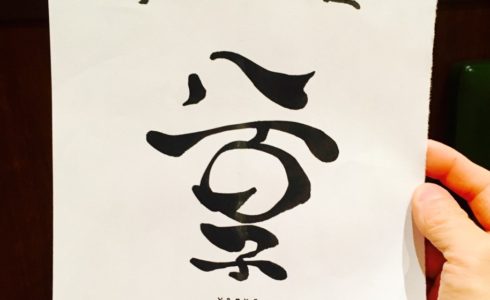

64ROASTERSとS&CRAFT STOREのロゴデザインをしてくれた亀井さんの奥さん、プロのカメラマンなんです~☆

もう2人とは10年以上の付き合いになるし、PEACOCK64を始めるにあたって、また色々とお願いするようになりました。

亀井夫妻にはS&オンラインストアの諸々をお願いしてるんだけど、「嫁が撮影し、旦那が加工する」という超最短ルートでの作業が生むクオリティは最高なわけです。(そもそも2人ともプロですのでね)

そしてそのwebシステム全般(このHPも)を支えるSEの田村くんも元バンドのメンバーだし、紙媒体全般をデザインしてくれている新くんもバンドの元メンバー。この2人もプロなのです。

偶然か必然か、僕の周りには元○○だったり現職がそれだったり、専門的なスキルを持っている人がたくさんいるんですよ。

だからPEACOCK64は色々なことを盛大にやっているように見えて、僕個人が必死こいてるわけじゃなく、かなり色んな人を巻き込んで動いています。

楽器がスキルに置き換わっただけで、本質的にはバンド組んでた時とほとんど同じなんです。

こどもれもねいどのキャラクターをデザインしたウチの嫁さんjenicolaurenもそもそもはバンドのメンバーです。(笑)

なんか結局ここへきて、15年くらい前に知り合った人たちと仕事ができたりしていると、ここ最近出会った人たちとも15年後には仕事をしてたりするんじゃないかと思ったり。

人生はわからないですよね本当に。

で。

今から13年前、24歳の秋に僕は店に入りました。

高校を出てから無茶と無謀、無理と無駄を繰り返していた僕がひとしきりの思いつくことを精いっぱいやって、ふと足元に目をやれたのが卒業から6年後。

上ばっかり見て走り回ってたけど、ちょっと石ころにつまづいてようやく地面に気づいた時、「あ、これを大事にせなあかんのちゃうか?」と思ったのがきっかけでした。

それからまぁ色んなことがありましたが(笑)、自分の店のことから商店街のこと、町全体のことや地域のこと、豊中のことや、さらには隣町のことにまで首を突っ込み、さらにはwebにまで手を染めました!!!(笑)

でもね。

商圏というか、関わる範囲を広げれば広げるほど、自分の立ち位置やルーツがよくわかるなぁと思うんです。

海外に住んでみて、改めて日本の良さがわかった!みたいなのと似てるのかもしれません。

新しい価値観や感覚・基準に触れるとき、人は無意識に自分のルーツを振り返り、見比べ、相対的にそれを判断しているのかなと。

判断基準、価値の物差しとして自分のルーツを使うわけだから、おのずとそのルーツ自体も具体化されてくるはずなんです。

色々な地域や環境に関るようになって、ここ最近は特に自分の身近にある地域コミュニティ(要するに”村”です)を意識することが増えました。

店自体の歴史であったり、服部という地域や、豊中という町。

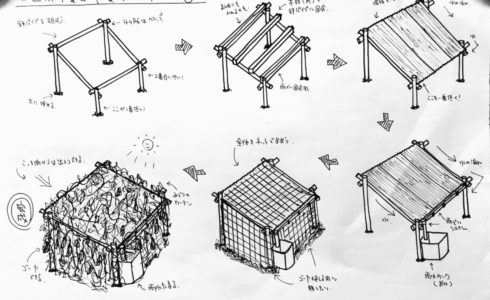

そこへきて、豊中の野菜と接点を持った時に「なぜ豊中の野菜を簡単に買うことができないのかな?」と思ったわけです。

海に近い漁村だと、その日あがった魚を地域の人が食べたり、商店が使っていたりします。

おそらく、田舎の農村でも同じようなことが行われているとは思うんだけど。

じゃあなんで、豊中の畑ではそれができないのかな?と。

「なんで、LAWSONはあるのに、農村がないんだよっ!!!!!!!」とシンプルに思ったわけです。

(LAWSONの国内1号店は豊中市の桜塚店です)

まぁざっくり言えば、情報の公開と共有が確立されていないのと、販売や流通が複雑になっているからなんだけど。

最近は縁があって、店から数百メートルの畑から直接野菜を買えるようになったので、この「村感」がすごく気に入っているんです。

だから野菜だけじゃなく、地域コミュニティ自体もこれからは「町から村へ還る」ほうが面白いんじゃないかという気がしてるんですよ。

地元の「祭り」の良いところは、”村感”があるからです。

みんなで担いでる感じ、昔から行われてる感じ、人間が興してる感じ、建造物や道路・インフラの規模や新旧に関わらず、この3点が守られていればそれは祭りになるんじゃないかと思います。

逆に、祭りに広告代理店やイベンター、プロデューサーやオーガナイザーが関われば、どんどん”村感”は失われていくし、担いでいるんじゃなく「担がれている」感じになってしまいます。

例えば、だんじりにGPSを付けてスマホで現在地を把握できたり、だんじりにエアバッグをつけて事故に備えたり、なんならアプリでだんじりを操縦できたり、技術的にはできるし便利なんだろうけど、「決定的な何か」を完全に置き去りにしています。

それはやっぱり、「村感」です。(何回言うねんw)

結局ね、ハードじゃなくって、ソフトなんですよ、祭りは。

祭りで着る「法被(はっぴ)」も、もっと原始に還れば「ボディペインティング」になると思うし、御輿やなんかももっと還れば骸骨や武器みたいなものになるんじゃないかな。

アフリカの部族じゃないけども、みんなで同じ模様をつけて、同じことを繰り返していたらどんどん気持ちは濃くなっていきます。

その濃さに魅了されてまた人は集まってくるし、その規模が大きくなればそれは大きな村になるんじゃないでしょうか。

最近は、先に大きなマンションとか施設とか作って、そこに人を呼び込んで町を作ろうとしてますけど、原点に還って考えれば「人間が人間を巻き込んで大きくなってきたところで住処を作る」のが正解かなと。

こないだ尼崎ぱーちーに参加して、その空気に触れ、さらに白田君が書く”後日談ブログ”の内容がちょうど僕の思っていたこととリンクしていて、あの日の居心地の良さはやっぱり結局、「村感」やったんやなーと思ったのでした。

この記事で5回も言った「村感<murakan>」がこれからのキーワードになると思ってますので、みんなSNSで何かするときは「#村感」を使ってくださいね!